Участие структур гражданского общества в выработке и реализации мер по

преодолению кризисаСтраница 2

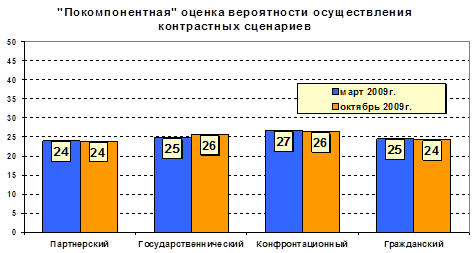

В ходе первой волны экспертного оценивания были разработаны 4 «контрастных» сценария развития гражданского общества России (Рис.47.). Сценарии рассчитаны на ближайшие 3-5 лет, и каждый из них характеризуется несколькими основными показателями:

Партнерский сценарий: уровень гражданской активности в обществе высокий; уровень воздействия государства на гражданское общество сильный; уровень поддержки государством организаций гражданского общества высокий.

Государственнический сценарий: уровень гражданской активности в обществе низкий; уровень воздействия государства на гражданское общество сильный; уровень поддержки государством организаций гражданского общества от существенной помощи и финансирования до отсутствия такой помощи, включая финансирование.

Конфронтационный сценарий: уровень гражданской активности в обществе высокий; уровень воздействия государства на гражданское общество сильный; уровень поддержки государством организаций гражданского общества низкий.

Гражданский (демократический) сценарий: уровень гражданской активности в обществе высокий; уровень воздействия государства на гражданское общество слабый; уровень поддержки государством организаций гражданского общества низкий.

Анализ экспертных оценок вероятности 90 различных тенденций и процессов показал, что в экспертном мнении не просматривается какой-либо один доминирующий (наиболее вероятный) сценарий (Рис. 47). Даже в представлениях отдельных весьма однородных групп экспертов сегодня присутствуют разные «доминирующие» сценарии. Среди экспертов, участвующих в различных формах диалога власти и гражданского общества («общественные активисты»), более вероятным считаются партнерский и гражданский сценарии. В других группах экспертов (группы «экономистов» и «социологов») более вероятными считают либо государственнический, либо конфронтационный сценарии.

Рис. 47.

Оценки вероятности осуществления контрастных сценариев

В самой ближайшей перспективе наиболее вероятным сценарием развития гражданского общества в России многими экспертами называется государственнический, в рамках которого ведущая роль в развитии гражданского общества остается за государством.

Распространенный в начале экономического кризиса среди части экспертов прогноз о том, что в условиях кризиса нас ожидает рост гражданской активности граждан, похоже, не оправдался. Скорее, наоборот, в усложнившихся обстоятельствах граждане сосредоточились на решении насущных проблем «выживания», поддержания «докризисного» уровня материального положения, что в некоторых слоях привело к снижению интереса к гражданской (социальной) активности.

Эта тенденция и отразилась на зафиксированном в ходе опросов второй волны небольшом снижении вероятности конфронтационного и гражданского сценариев развития гражданского общества, которые во многом связаны с ростом социально-политической активности граждан.

Вместе с тем, есть основания полагать, что в результате возможного ослабления ресурсного обеспечения гражданских организаций со стороны государства и роста социальной активности населения развитие может пойти и по конфронтационному сценарию.

В качестве основных «практических» результатов проведенного прогнозирования можно отметить следующие четыре взаимно дополняющих вывода.

Во-первых, была доказана принципиальная возможность прогнозирования развития гражданского общества в нашей стране, несмотря на всю сложность этого объекта для экспертного анализа.

Во-вторых, было выявлено состояние неопределенности «экспертных умов», высокой дифференциации и противоречивости экспертных представлений относительно перспектив развития гражданского общества в России. В силу явной политической актуальности вопроса экспертам было довольно трудно абстрагироваться от общего политического дискурса, отделить прогнозные представления от своей политической позиции.

В-третьих, если допустить, что указанный разброс экспертных оценок отражает неопределенность рассматриваемого объекта, то можно сделать вывод том, что перспективы развития гражданского общества России сегодня принципиально не определены. Иными словами, в ходе исследования нашла подтверждение гипотеза, согласно которой в настоящий период российское гражданское общество находится в так называемой точке бифуркации (ветвления), из которой с примерно равными вероятностями его развитие может пойти по нескольким существенно различным сценариям.

Новое на сайте:

Анализ ценностных ориентаций молодежи в сфере экономики

На изменения в ценностных ориентациях современной молодежи в сфере экономики огромное влияние оказали социально-экономические реформы, проведенные в 90-х годах XX в. Период реформ совпал с рождением молодых людей или застал их в годы детс ...

Оценка уровня и качества жизни населения в России

Начало нового столетия в России ознаменовалось выходом из затяжного социально-экономического кризиса и оживлением деловой активности. В результате валовой внутренний продукт (ВВП) страны по сравнению с уровнем 1999 г. начал увеличиваться: ...

Система отношений: СМК - рынок - государство - гражданское общество -

человек

План лекции

4.1 Понятие нормативной и практической модели работы СМК в странах мира

4.2 Виды моделей влияния средств массовой информации на политику

4.3 Стандарты свободы печати и ответственности прессы в развитых странах

4.4 Положени ...